HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE OCCIDENTALE, par Bertrand Russell, © 1945

---------------------------------------------------------------------------------------

publicité

---------------------------------------------------------------------------------------

II.2.3 : LA REFORME ECCLESIASTIQUE DU ONZIEME SIECLE

Pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain occidental, durant le 11e siècle, de rapides progrès furent accomplis qui ne furent pas perdus peu après. Il y avait eu quelques progrès au cours de la Renaissance caroline, mais elle ne s'était pas avérée solide. Au 11e siècle, les améliorations furent multiples et durables.

- Cela commença par la réforme monastique ;

- puis continua avec celle de la papauté et du gouvernement de l'Eglise [qui était en train d'être engloutie dans la féodalité] ;

- vers la fin du siècle [le 11e va de 1001 à 1100], cela produisit les premiers philosophes scolastiques.

Sur le plan politique : les Sarrasins furent chassés de Sicile par les Normands ; les Magyars, étant devenus chrétiens, cessèrent de faire des ravages ; les conquêtes normandes en France et en Angleterre protégèrent ces pays d'incursions scandinaves ultérieures.

L'architecture, qui avait été barbare [le style roman est barbare ?] sauf où l'influence byzantine dominait, atteignit soudain au sublime [début du gothique]. Le niveau d'éducation s'éleva énormément parmi le clergé, et considérablement aussi au sein de l'aristocratie laïque.

Le mouvement de réforme [du XIe siècle], au départ, était dans l'esprit de ses promoteurs motivé par des considérations morales. Le clergé, tant régulier que séculier, avait pris de mauvaises habitudes, et des hommes convaincus se mirent au travail pour les faire vivre davantage en conformité avec leurs principes.

Mais derrière ce motif purement moral il y en avait un autre, au départ inconscient, mais progressivement de plus en plus conscient et explicite. Ce second motif était la séparation complète entre le clergé et la laïcité, et, ce faisant, l'accroissement du pouvoir du clergé. Il était donc naturel que la victoire de la réforme dans l'Eglise dût conduire à un conflit violent entre l'empereur et le pape.

Puissance du clergé

En Egypte, en Mésopotamie et en Perse, les prêtres avaient formé une caste séparée et puissante. En revanche cela n'avait été le cas ni en Grèce ni à Rome. Dans l'Eglise chrétienne primitive, la distinction entre clergé et laïcité se dégagea seulement lentement. Quand nous lisons "évêque" dans le Nouveau Testament, le mot n'a pas la même signification que celle qu'il est venu à avoir pour nous. La séparation du clergé d'avec le reste de la population avait deux aspects, l'un doctrinal, l'autre politique ; l'aspect politique dépendait de l'aspect doctrinal. Le clergé possédait certains pouvoirs miraculeux, particulièrement en ce qui concernait les sacrements -- sauf le baptême, qui pouvait être accompli par des laïcs. Mais sans l'aide du clergé, le mariage, l'absolution, et l'extrême onction étaient impossibles [ainsi que la bénédiction d'un nouveau monarque].

Plus important encore, au Moyen Âge, était la transsubstantiation [avec laquelle ma mère m'a bassiné toute ma jeunesse *] : seul un prêtre pouvait accomplir le miracle de la messe. Ce n'est pas avant le XIe siècle, en 1079, que la doctrine de la transsubstantiation devint un article du credo, bien que depuis longtemps déjà c'était généralement un objet de croyance.

Grâce à leurs pouvoirs miraculeux, les prêtres pouvaient déterminer si un homme, après sa mort, devait passer l'éternité dans les cieux ou en enfer. S'il mourrait alors qu'il était excommunié, il allait en enfer ; s'il mourrait après que les prêtres avaient accompli les cérémonies convenables, il irait à la fin aux cieux à la condition qu'il se soit dûment repenti et confessé. Avant d'aller aux cieux ["notre père qui êtes aux cieux..."], cependant, il devrait passer du temps -- peut-être un temps très long -- à souffrir les peines du purgatoire. Les prêtres avaient le pouvoir de raccourcir le temps passé au purgatoire en disant des messes pour son âme, ce qu'ils étaient disposés à faire moyennant une correcte rétribution monétaire.

[* Lors de l'élévation, durant la messe, l'hostie est "réellement" transformée en "le corps du Christ". C'est la "transsubstantiation". L'officiant ingère alors une petite bouchée du corps du fils de Dieu.

Le fait qu'il s'agît de très anciens rites cannibales recyclés échappaient aux bonnes âmes en charge de mon "éducation" ou plus précisément du gavage de ma blonde tête avec leurs âneries.]

Conviction du peuple, du clergé et de l'élite

Tout ceci [la croyance en Dieu au XIe siècle], il faut bien le comprendre, était authentique et l'objet d'une ferme croyance aussi bien de la part des prêtres que des laïcs ; ce n'était pas seulement une croyance professée officiellement.

[On peut au XXIe siècle distinguer trois pratiques de la religion catholique :

1) la pratique mondaine : on va à la messe, au moins aux fêtes carillonnées, on rentre chez soi en passant par la pâtisserie. Et le reste de la semaine on mène sa vie comme n'importe quel égoïste, accumulateur de biens matériels, pollueur de la planète, sans aucune considération pour les préceptes du credo.

2) la pratique convaincue mais fréquentable : on croit réellement en Dieu, en les révélations, on a un peu lu la Bible et on pense que c'est un ouvrage plein de sagesse et de vérité, mais on ne pratique pas de manière trop appuyée sa religion.

3) la pratique allumée : on est comme Saint Augustin ou Sainte Thérèse d'Avila, on porte cilice, on se flagelle pour ses péchés (qu'on continue à commettre), mais on en fait en quelque sorte un outil ostentatoire de la mauvaiseté flagrante de l'homme, on est un agité dérangé toute sa vie.

Au bas Moyen Âge, la pratique de premier niveau n'existait quasiment pas, sauf auprès de quelques rares libre-penseurs très discrets, et quelques dirigeants particulièrement cyniques, mais généralement pas intellos, et quand même impressionnés par les malédictions divines.]

À de nombreuses reprises, les pouvoirs miraculeux du clergé lui donnèrent la victoire sur des princes puissants combattant à la tête de leurs armées. Ce pouvoir, toutefois, était limité de deux façons : par des explosions sporadiques de passion hors de contrôle de la part de laïcs furieux, et par des divisions au sein du clergé. Les habitants de Rome, jusqu'à l'époque de Grégoire VII [= Hildebrand], manifestaient peu de respect pour la personne du pape. Il leur arrivait de le kidnapper, de l'emprisonner, de l'empoisonner, ou de se battre contre lui, chaque fois que dans les turbulents conflits ils étaient tentés par de telles actions.

Comment cela est-il compatible avec leurs croyances ? En partie, sans doute, l'explication se trouve dans le simple manque d'auto-contrôle ; mais en partie, aussi, dans la conviction qu'on pouvait toujours se repentir sur son lit de mort. Une autre raison, moins vraie à Rome qu'ailleurs, était que les rois pouvaient faire plier les évêques dans leur royaume, et ainsi s'assurer suffisamment de magie ecclésiastique pour être sauvés de la damnation.

La discipline de l'Eglise et un gouvernement ecclésiastique unifié étaient donc essentiels au pouvoir du clergé. Ces objectifs furent atteints durant le XIe siècle, car ils firent partie intégrante de la réforme morale du clergé.

Le pouvoir du clergé dans son ensemble ne pouvait être assuré que par des sacrifices considérables de la part d'ecclésiastiques individuels [comme dans n'importe quelle organisation fortement hiérarchisée]. Les deux grands maux contre lesquels tous les réformateurs cléricaux exercèrent leur énergie étaient la simonie et le concubinage. Quelques mots doivent être dits de chacun des deux.

[La simonie est clairement condamnable dans mon esprit : il s'agit de vendre des rémissions de condamnations dans les cieux... Mais on ne voit pas bien ce qu'il y a de mal à ce que les ecclésiastiques vivent une vie d'homme ou de femme, à part qu'ils vivaient d'une manière contraire à ce qu'ils professaient -- ce qui n'est jamais admirable.]

Lutte contre la simonie et le concubinage

La simonie

Grâce aux dons de bienfaisance des fidèles pieux, l'Eglise [du 11e siècle] était devenue riche. De nombreux évêques avaient des domaines immenses, et même des curés de paroisse avaient, en règle générale, ce qui en ces temps-là étaient des moyens de subsistance confortables. Il était fréquent que le roi vende des diocèses ; ceci, de fait, représentait une part substantielle de ses revenus. L'évêque, à son tour, vendait les faveurs ecclésiastiques qu'il était en son pouvoir de vendre. Il n'y avait pas de secret à ce sujet. Gerbert (le pape Sylvestre II) mentionnait des évêques disant : "J'ai donné de l'or et j'ai reçu l'épiscopat ; mais je n'ai aucune crainte de ne pas récupérer ma mise si je sais m'y prendre. J'ai ordonné un prêtre et ai reçu de l'or ; j'ai fait un diacre et j'ai reçu une montagne d'argent. Regarde l'or que j'ai donné, il est de nouveau dans ma bourse." (Cambridge Medieval History, V, chapitre 10). Pierre Damien à Milan, en 1059, découvrit que chaque ecclésiastique de la ville, depuis l'archevêque jusqu'au dernier diacre, était coupable de simonie. Cet état de choses n'avait rien d'exceptionnel.

La simonie, bien sûr, était un péché, mais ce n'était pas une objection et cela ne l'empêchait pas [d'autant plus que la repentance, on l'a vu, était facile]. Par conséquent les faveurs du clergé n'allaient pas à la piété méritante mais à l'argent ; cela confirmait l'autorité laïque dans son pouvoir de nomination des évêques ; cela renforçait la soumission épiscopale aux dirigeants séculiers ; et cela tendait à faire de l'Eglise un rouage de la féodalité. En outre, quand un homme avait acheté une faveur [dans l'au-delà ou ici-bas], il avait naturellement envie de récupérer sa mise [ici-bas], si bien qu'il y avait des chances que les préoccupations terrestres plutôt que spirituelles deviennent les siennes. Pour ces raisons, la campagne contre la simonie était un élément indispensable de la lutte ecclésiastique pour le pouvoir.

Le concubinage

Des considérations très similaires s'appliquaient au célibat des ecclésiastiques. Les réformateurs du 11e siècle parlaient souvent de "concubinage" quand il eût été plus correct de parler de "mariage". Les moines, bien sûr, du fait de leur vœu de chasteté ne pouvaient se marier, mais il n'y avait pas de prohibition claire du mariage des ecclésiastiques séculiers. Dans l'Eglise d'Orient, jusqu'à ce jour, les prêtres de paroisse ont le droit de se marier. En Occident, au 11e siècle, les prêtres de paroisse étaient mariés. Les évêques, pour leur part, s'en référaient à la parole de Saint Paul : "Un évêque doit être sans tache, le mari d'une seule femme." Il n'y avait pas le même clair débat moral qu'en matière de simonie ; mais dans l'insistance sur le célibat des clercs il y avait des motifs politiques très similaires à ceux de la campagne contre la simonie.

Quand les prêtres étaient mariés, ils transmettaient naturellement les biens d'Eglise dont ils jouissaient à leurs fils. Ils pouvaient le faire légalement si leurs fils étaient devenus prêtres ; si bien que l'une des premières décisions du parti réformateur, quand il acquit le pouvoir, fut d'interdire l'ordination des fils de prêtres. Mais dans la confusion de ces temps-là il y avait encore le risque que, si les prêtres avaient des fils, qu'ils trouvassent le moyen d'aliéner illégalement des parties des terres d'Eglise. Outre cette considération économique, il y avait aussi le fait que, si un prêtre était un homme de famille comme ses voisins, il leur semblait moins différent d'eux [qu'il ne convenait à un représentant du ciel]. Il y avait dans la population, depuis au moins le 5e siècle, une intense admiration pour le célibat, et si le clergé voulait jouir de la considération sur laquelle reposait son pouvoir, il était tout à fait avantageux qu'il soit clairement distinct des autres hommes en s'abstenant de se marier.

Les réformateurs eux-mêmes, il n'y a pas de doute, croyaient sincèrement que l'état d'homme marié, s'il n'était pas un péché, était moins admirable que l'état de célibataire, et n'était qu'une concession à la faiblesse de la chair. Saint Paul avait dit : "S'ils ne peuvent pas se retenir, qu'ils se marient." Mais un homme réellement saint devait être capable de "se retenir". C'est pourquoi le célibat des prêtres et des ecclésiastiques était essentiel à l'autorité morale de l'Eglise.

Après tous ces préliminaires généraux, venons-en à l'histoire du mouvement de réforme de l'Eglise du 11e siècle.

Histoire de la réforme du 11e siècle

Le début remonte à la fondation de l'abbaye de Cluny en 910 par Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine. Cette abbaye fut, dès le départ, indépendante de toute autorité extérieure sauf directement celle du pape ; en outre son abbé avait autorité sur d'autres monastères qui avaient eux-mêmes Cluny pour origine. La plupart des monastères, à cette époque-là, étaient riches et avaient une conduite morale relâchée ; Cluny, tout en évitant l'ascétisme extrême, prenait soin de préserver la décence et le décorum. Son deuxième abbé, Odon, se rendit en Italie, et reçut la charge de plusieurs monastères romains. Il ne rencontra pas toujours le succès : "Farfa, divisé par un schisme entre deux abbés rivaux qui avaient assassiné leur prédécesseur, résista à l'introduction de moines clunisiens par Odon et se débarrassa par le poison de l'abbé qu'Albéric avait installé par la force des armes." (Albéric était le dirigeant romain qui avait invité Odon.) Au douzième siècle le zèle réformateur de Cluny tiédit. Saint Bernard avait des objections contre sa trop belle architecture ; comme tous les hommes vertueux de son temps, il considérait la splendeur des édifices ecclésiastiques comme un signe de péché d'orgueil.

Durant le onzième siècle, divers autres ordres furent fondés par des réformateurs. Romuald, un ermite ascétique, fonda l'Ordre camaldule en 1012 ; Pierre Damien, dont nous reparlerons, était l'un de ses partisans. Les Chartreux, qui ne cessèrent jamais de mener une vie austère, furent fondés par Bruno de Cologne en 1084. En 1098, l'ordre cistercien fut fondé, et en 1113, Saint Bernard le rejoignit. Il adhérait strictement à la règle bénédictine. Elle interdisait les vitraux teintés. Pour le travail, l'ordre employait des frères convers, autrement dit des laïcs [intégrés à la communauté]. Ces hommes [les frères convers] formaient des voeux, mais n'avaient pas le droit d'apprendre à lire ni à écrire ; ils étaient employés principalement dans les travaux agricoles, mais aussi dans d'autres travaux comme ceux d'architecture. L'abbaye de Fountains, dans le Yorkshire, est cistercienne -- un remarquable travail de la part de gens qui pensaient que toute beauté était du Diable.

|

|

| Yorkshire | Fountains abbey |

Comme on l'a vu dans le cas de Farfa, qui n'était en rien unique, les réformateurs monastiques avaient besoin de beaucoup de courage et d'énergie. Là où ils réussissaient ils avaient le soutien des autorités séculières. Ce sont ces hommes et ceux qui les suivirent qui rendirent possible la réforme, celle d'abord de la papauté, ensuite celle de l'Eglise dans son ensemble.

Réforme de la papauté

La réforme de la papauté, cependant, fut, tout d'abord, essentiellement l'oeuvre de l'empereur. Le dernier pape "dynastique" fut Benoît IX, élu en 1032, alors âgé d'environ 12 ans. C'était le fils d'Albéric de Tusculum, celui que nous avons déjà vu en relation avec l'abbé Odon. En grandissant Benoît IX devint de plus en plus débauché, et choquait même les Romains. À la fin son comportement révoltant atteignit de tels sommets qu'il décida de renoncer à la papauté pour se marier. Il la vendit à son parrain, qui devint pape sous le nom de Grégoire VI. Cet homme, bien qu'il acquit la papauté par la simonie, était un réformateur ; c'était un ami d'Hildebrand [futur grand pape Grégoire VII]. La manière dont il acquit la papauté, malgré tout, était trop scandaleuse pour être acceptable. Le jeune empereur Henri III (1039-1056) était pieux et réformateur. À un grand coût pour ses revenus, il abandonna la simonie, tout en conservant le pouvoir de nommer les évêques. Il vint en Italie en 1046, à l'âge de 22 ans, et déposa Grégoire VI au motif qu'il avait acheté sa charge pontificale.

Henry III conserva pendant tout son règne le pouvoir de faire et défaire les papes, pouvoir qu'il exerça, cependant, avec sagesse et dans l'intérêt de la réforme. Après s'être débarrassé de Grégoire VI, il nomma un évêque allemand, Suidger de Bamberg ; les Romains abandonnèrent les droits d'élection qu'ils avaient revendiqués [après tout le pape n'était que l'évêque de Rome, et dans les premiers siècles, IVe et Ve, les évêques étaient nommés par acclamation populaire] et qu'ils avaient souvent exercés, presque toujours fort mal. Le nouveau pape mourut l'année suivante, et le choix suivant de l'empereur mourut aussi presque immédiatement -- d'empoisonnement dit-on.

Henry III choisit alors une de ses relations, Bruno de Toul, qui devint Léon IX (1049 - 1054). C'était un honnête réformateur, qui voyagea beaucoup et convoqua de nombreux conciles ; il souhaitait combattre les Normands en Italie du Sud, mais ce fut un échec. Hildebrand était son ami, et pourrait aussi être appelé son élève. À la mort de Léon IX l'empereur appointa encore un pape, Gebhard d'Eichstadt, qui devint Victor II, en 1055. Mais l'empereur mourut l'année suivante, et ce pape l'année encore après. À partir de là les relations entre l'empereur et le pape devinrent moins amicales. Le pape, ayant acquis une autorité morale avec l'aide d'Henry III, proclama son indépendance vis-à-vis de l'empereur, et ensuite sa supériorité sur lui. Ainsi commença le grand conflit qui dura deux cents ans et se termina par la défaite de l'empereur. sur le long terme, par conséquent, la politique par Henry III de réforme de la papauté fut peut-être à courte vue.

L'empereur suivant, Henry IV, régna pendant cinquante ans (1056 - 1106). Au départ c'était un enfant, et la régence fut exercée par sa mère l'impératrice Agnès. Etienne IX fut pape pendant un an, et à sa mort les cardinaux choisirent un pape, tandis que les Romains, qui défendaient à nouveau les droits qu'ils avaient abandonnés, en choisirent un autre. L'impératrice se rangea du côté des cardinaux, dont l'élu prit le nom de Nicolas II. Bien que son règne ne durât que trois ans, il fut important. Il fit la paix avec les Normands, rendant ainsi la papauté moins dépendante de l'empereur. Sous son pontificat la procédure d'élection des papes fut fixée par un décret, selon lequel le choix devait être fait d'abord par les évêques cardinaux, en second lieu par les autres cardinaux et enfin par le clergé et le peuple de Rome, dont la participation, si l'on comprend bien, ne devait être que purement formelle. Dans les faits, les évêques cardinaux élisaient le pape. Cette élection se tenait à Rome si possible, mais pouvait avoir lieu n'importe où si les circonstances rendaient la tenue d'une élection à Rome impraticable ou indésirable. Aucune participation de l'empereur n'était prévue. Ce décret, qui ne fut accepté qu'après une lutte, fut une étape essentielle dans l'émancipation de la papauté par rapport à un contrôle laïc.

[Mais c'est aussi un cas exemplaire de construction d'un système de cooptation avec tous les inconvénients que cela entraîne, cf. l'Académie française qui tend vers la médiocrité de ses membres à cause de ce système. Jusqu'à nouvel ordre ce n'est pas ainsi qu'on choisit les élus politiques, mais si c'était le cas on verrait le même mécanisme de convergence vers la médiocrité. En ce qui concerne les élections politiques, on voit à l'oeuvre diverses forces conflictuelles : la population, les dirigeants clientélistes, les autres dirigeants puissants, les réseaux, etc. On n'a jamais mis en place de vraie démocratie satisfaisante depuis le Ve siècle à Athènes, et même là Périclès n'était pas un démocrate, et la démocratie entraina la défaite vis-à-vis de Sparte. Vaste problème...]

Nicolas II fit voter un décret selon lequel, dans l'avenir, les ordinations d'hommes coupable de simonie ne seraient pas validées. Le décret n'était pas rétroactif, car sinon cela aurait invalidé la grande majorité des ordinations des prêtres en fonction.

Conflit entre l'archevêque de Milan et le pape, révolte "Patarine" contre l'archevêque de Milan

Durant le pontificat de Nicolas II un conflit intéressant commença à Milan. L'archevêque, suivant la tradition de Saint Ambroise, affirmait pour lui-même une certaine indépendance vis-à-vis du pape ["simple évêque de Rome"]. Lui et son clergé étaient dans une alliance avec l'aristocratie, et étaient fortement opposés à la réforme. La classe marchande et les classes populaires, en revanche, souhaitaient que le clergé fût pieux ; il y eut des émeutes en faveur du célibat des clercs, et un puissant mouvement réformateur, nommé "Patarine", contre l'archevêque et ses partisans.

En 1059 le pape, dans son soutien à la réforme, envoya à Milan comme son légat l'éminent Saint Pierre Damien. Damien était l'auteur d'un traité sur "L'Omnipotence divine", qui maintenait que Dieu pouvait faire des choses contraires à la loi, et pouvait modifier le passé. (Cette vue fut rejetée par Saint Thomas [deux siècles plus tard], et est depuis considérée comme non-orthodoxe.) Il s'opposait à la dialectique, et parlait de la philosophie comme de la servante de la théologie. Il était, comme nous l'avons vu, un disciple de l'ermite Romuald, et participait avec beaucoup de réticence à la conduite des affaires. Sa sainteté, cependant, était un tel atout pour la papauté qu'on fit un gros effort afin de le persuader d'aider à la campagne de réforme. Et il céda aux demandes du pape. À Milan en 1059 il prononça un discours contre la simonie à une assemblée du clergé. Au départ cela mit le clergé dans une telle rage que la vie de Pierre Damien était en danger, mais à la fin son éloquence amena le clergé à ses vues, et avec des larmes dans les yeux ils confessèrent tous leur péché de simonie. En outre, ils promirent d'obéir à Rome. Sous le pape suivant, il y eut une dispute entre l'empereur et le diocèse de Milan, dans laquelle, avec l'aide des Patarines, le pape remporta à la fin la victoire.

À la mort de Nicolas II en 1061, Henry IV étant maintenant en âge, il y eut une dispute entre lui et les cardinaux sur la nomination du pape suivant. L'empereur n'avait pas accepté le décret fixant l'élection, et n'était pas disposé à abandonner ses droits dans l'élection du pape. La dispute dura trois ans, mais à la fin le choix des cardinaux prévalut, sans bras de fer entre l'empereur et la Curie. Ce qui fit tourner les tables était les mérites évidents du pape choisi par les cardinaux : c'était un homme mêlant vertu et expérience, un ancien élève de Lanfranc (qui devint plus tard archevêque de Canterbury). La mort de ce pape, Alexandre II, en 1073 fut suivie par l'élection d'Hildebrand (= Grégoire VII).

Pape Grégoire VII (1073-1085) = Hildebrand

Grégoire VII (1073-1085) est l'un des papes les plus éminents dans l'histoire de la religion catholique. Avant d'accéder à la papauté, il avait déjà depuis longtemps joué un rôle important et eu une grande influence sur la politique papale. C'est grâce à lui que la pape Alexandre II bénit l'entreprise de Guillaume le Conquérant ; il favorisa les Normands aussi bien en Italie qu'en Angleterre. Il avait été un protégé de Grégoire VI, qui avait acheté la papauté afin de lutter contre la simonie ; après le renvoi de Grégoire VI, Hildebrand passa deux ans en exil. Il passa la plupart du reste de sa vie à Rome. Ce n'était pas un homme instruit [au sens d'homme d'étude], mais il s'inspira largement de Saint Augustin, dont il apprit les doctrines indirectement à travers son héros Grégoire-le-Grand. Après qu'il fut devenu pape, il se considéra le porte-parole de Saint Pierre. Cela lui donna une confiance en lui, qui d'un point de vue neutre n'était pas justifiée. Il admettait que l'autorité de l'empereur était aussi d'origine divine : au départ il comparait le pape et l'empereur à deux yeux ; plus tard, quand il se disputa avec l'empereur, cela devint le soleil et la lune -- le pape étant bien sûr le soleil. Le pape devait être l'autorité suprême en matière de doctrine morale, et devait donc avoir le droit de déposer l'empereur si l'empereur était immoral. Et rien ne pouvait être plus immoral que de résister au pape. Tout cela il le croyait sincèrement et profondément.

Grégoire VII fit plus que tous les papes précédents pour faire appliquer la règle du célibat du clergé. En Allemagne le clergé émettait des objections, et sur cette base ainsi que sur d'autres il était enclin à se ranger au côté de l'empereur. Les laïcs, cependant, dans toutes les régions préféraient que leurs prêtres soient célibataires. Grégoire VII fomenta des émeutes de laïcs contre des prêtres mariés et leurs femmes, et dans ces circonstances prêtres et épouses furent traités très brutalement. Il appela les fidèles à ne pas assister aux messes dites par des prêtres récalcitrants. Il décréta que les sacrements de mariage célébrés par un membre marié du clergé étaient invalides, et que ce clergé ne devait pas pénétrer dans les églises. Tout cela entraina l'opposition du clergé, mais l'assentiment des laïcs ; même à Rome, où les papes avaient souvent été en danger physique pour leur personne, le pape Grégoire VII était populaire auprès du peuple.

Querelle des investitures

À l'époque de Grégoire VII commença la grande dispute appelée "querelle des investitures" [à vrai dire la lutte entre les pouvoirs terrestres et les pouvoirs ecclésiastiques pour nommer les évêques remontaient au moins au VIe siècle]. Quand un évêque était consacré, il recevait un anneau et une crosse comme symboles de sa charge. Ceux-ci avaient toujours été conférés par l'empereur ou le roi (selon l'endroit), en tant que suzerain féodal de l'évêque. Grégoire insistait qu'ils devaient être remis par le pape. Cette querelle faisait partie du conflit plus général résultant de la séparation progressive entre l'Eglise et la hiérarchie féodale. Elle dura longtemps, mais à la fin le pape fut complètement victorieux.

Cette querelle, qui conduisit à l'épisode de Canossa ("aller à Canossa"), commença au sujet de l'archevêché de Milan. En 1075 l'empereur, avec le soutien des suffragans (remplaçant temporaire d'un évêque défunt en attendant le nouveau), nomma un archevêque ; le pape considéra cela comme un empiètement sur ses prérogatives, et menaça l'empereur d'excommunication et de déposition. L'empereur répliqua en convoquant un concile d'évêques à Worms (appelé aussi une "diète") où les évêques abjurèrent leur allégeance au pape. Ils lui écrivirent (au pape) une lettre l'accusant d'adultère et de parjure, et (pire encore) de mauvais traitements envers les évêques. L'empereur écrivit lui aussi une lettre, proclamant qu'il était au-dessus de tout jugement terrestre. L'empereur et ses évêques prononcèrent la déposition de Grégoire ; Grégoire excommunia l'empereur et ses évêques, et prononça leur déposition. Ainsi la scène (pour Canossa) était prête.

Canossa

Dans le premier acte, la victoire alla au pape. Les Saxons, qui auparavant s'étaient rebellés contre Henry IV puis avaient fait la paix, se rebellèrent à nouveau ; les évêques allemands firent la paix avec Grégoire. Le monde dans son ensemble fut choqué par la façon dont l'empereur traita le pape. Par conséquent l'année suivante (1077) Henry décida de demander l'absolution de la part du pape. [Techniquement Henry n'était pas encore empereur, mais seulement "roi des Romains".] Au milieu de l'hiver, avec sa femme et son fils en bas âge et quelques servants, il traversa les Alpes au col du Mont Cenis, et se présenta en suppliant devant le château de Canossa, où se trouvait le pape. Pendant trois jours le pape le fit attendre dehors, nus pieds et dans un vêtement de pénitence. À la fin il fut admis. Ayant fait acte de contrition et juré, dans l'avenir, de suivre les directives du pape dans ses rapports avec ses opposants allemands, il fut pardonné et reçut la communion.

|

|

| Château de Canossa | Emplacement de Canossa |

La victoire du pape, cependant, était illusoire. Il s'était pris dans le piège des règles de sa propre théologie, qui l'enjoignaient de donner l'absolution aux pénitents. Cela peut paraître étrange à dire, mais il fut sincèrement ému par Henry, dont il supposa que la contrition était réelle. Il découvrit rapidement son erreur. Il ne pouvait plus soutenir les ennemis allemands d'Henry, qui trouvaient qu'ils avaient été trahis. À partir de ce moment-là, les choses se retournèrent contre le pape.

Les ennemis allemands d'Henry élurent un nouvel empereur, nommé Rudolf. Le pape, au départ, tout en maintenant que c'était à lui de décider entre Henry et Rudolf, refusa de trancher. Enfin, en 1080, ayant fait l'expérience de l'insincérité de la contrition d'Henry, il prononça Rudolf empereur. À ce moment-là, cependant, Henry avait repris le dessus sur la plupart de ses opposants en Allemagne. Il fit élire un anti-pape par le clergé qui lui était favorable, et avec ce nouveau pape, en 1084, il entra dans Rome. Son anti-pape remplit sa fonction et le couronna, mais les deux durent rapidement fuir devant les Normands, qui accouraient au secours de Grégoire. Les Normands mirent brutalement Rome à sac, et emmenèrent Grégoire avec eux. Il resta virtuellement leur prisonnier jusqu'à sa mort l'année suivante.

C'est ainsi que les politiques de Grégoire semblent s'être achevées en désastre. Mais en réalité elles furent poursuivies, avec plus de modération, par ses successeurs. Un compromis favorable à la papauté fut arrangé pour le moment, mais le conflit était essentiellement insoluble. Les étapes ultérieures [de la lutte entre l'empereur germanique et le pape pour le pouvoir suprême en Occident] seront abordées dans un chapitre ultérieur [le sommet fut atteint entre Frédéric II et les différents papes du XIIIe siècle].

Renouveau intellectuel au onzième siècle : Pierre Damien, Béranger de Tours, Saint Anselme, Roscelin, etc.

Il faut pour terminer dire quelques mots du renouveau intellectuel du 11e siècle. Le 10e siècle n'avait pas compté de philosophe, à l'exception de Gerbert (le pape Sylvestre II, 999-1003), et même lui était davantage un mathématicien qu'un philosophe. Mais à mesure que le 11e siècle avançait, des hommes d'une vraie éminence philosophique commencèrent à apparaître. Parmi eux, les plus importants sont Anselme et Roscelin, mais quelques autres méritent aussi une mention. Tous étaient des moines liés au mouvement de réforme.

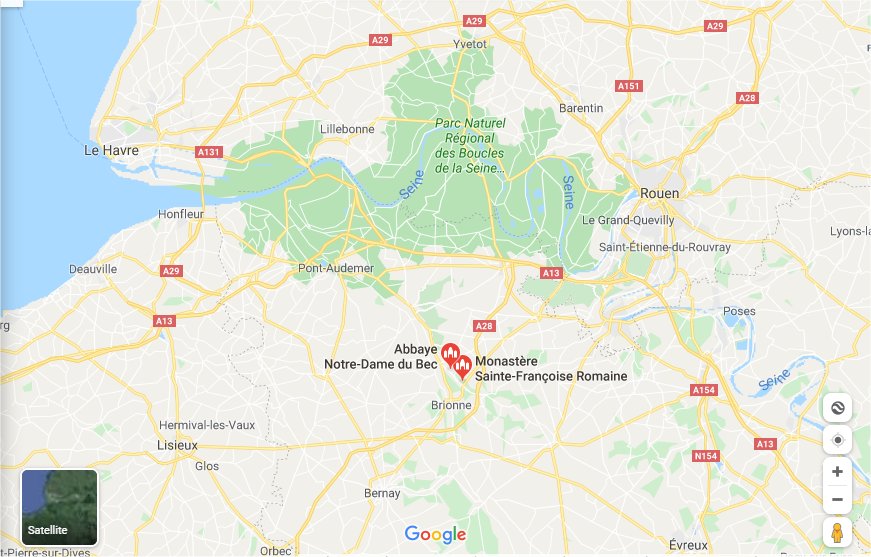

Pierre Damien, le plus ancien d'entre eux, a déjà été mentionné. Béranger de Tours (mort en 1088) est intéressant en tant que quelque chose comme un rationaliste. Il maintenait que la raison était supérieure à l'autorité, et en appelait à Jean Scot Erigène pour confirmer cela, lequel fut donc condamné de manière posthume. Béranger niait la transsubstantiation, et fut deux fois contraint de se rétracter. Ses hérésies furent combattues par Lanfranc dans son livre "De corpore et sanguine Domini". Lanfranc naquit à Pavie, étudia le droit à Bologne, et devint un dialecticien de premier ordre. Mais il abandonna la dialectique pour la théologie, et entra au monastère de Bec, en Normandie, où il dirigea une école. Guillaume le Conquérant le nomma archevêque de Canterbury en 1070.

La preuve de Saint Anselme

Saint Anselme était, comme Lanfranc, un Italien, moine à Bec, et fut lui aussi archevêque de Canterbury (1093-1109). Dans cette fonction il suivit les principes de Grégoire VII et se querella avec le roi. Sa célébrité provient essentiellement d'avoir inventé "la preuve ontologique" de l'existence de Dieu. Tel qu'il l'énonça, l'argument est le suivant : nous définissons "Dieu" comme le plus grand objet auquel on puisse penser. Maintenant si un objet de pensée n'existe pas, un autre, identique mais plus grand doit exister. Par conséquent, le plus grand de tous les objets de pensée doit exister, puisque sinon, un encore plus grand serait possible. Donc Dieu existe.

Cette démonstration n'a jamais été acceptée par les théologiens. Elle fut critiquée à l'époque de sa formulation ; ensuite elle fut oubliée jusqu'à la seconde moitié du 13e siècle. Thomas d'Aquin la rejeta, et parmi les théologiens son autorité a prévalu depuis lors. Mais au sein des philosophes elle eut une meilleure destinée. Descartes la remis au goût du jour dans une forme un peu amendée ; Leibniz pensait qu'on pouvait la rendre valide par l'ajout d'un supplément afin de prouver que Dieu est possible. Kant considérait qu'il l'avait démolie une fois pour toutes. Néanmoins, en un certain sens, elle sous-tend le système de Hegel et ses partisans, et réapparait dans le principe de Bradley : "Ce qui peut être et doit être, est."

Clairement une argumentation avec une histoire aussi distinguée doit être traitée avec respect, qu'elle soit valide ou pas. La vraie question est : Existe-t-il quoi que ce soit auquel on peut penser qui, par le simple fait que nous puissions y penser, est ainsi démontré comme existant en dehors de notre pensée ?

[On notera que dans l'épistémologie -- c'est-à-dire la philosophie des sciences -- moderne la question ne se pose pas ainsi. On ne fait plus de focalisation frénétique sur "ce qui existe" en dehors de nos pensées. La seule préoccupation est de construire des modèles qui "collent" avec les observations. La nature de la source de ces observations, son existence ou pas, n'est plus une préoccupation. Quant aux modèles, ils sont clairement dans notre tête. Mais encore une fois, ils "collent", jusqu'à nouvel ordre, avec les observations. Alors pour beaucoup de gens, les appeler modèles ou les appeler "la réalité" est indifférent. Je préfère quant à moi les appeler "modèles".]

Chaque philosophe voudrait répondre oui, car le boulot d'un philosophe est de trouver des choses sur le monde en pensant plutôt qu'en observant. Si oui est la bonne réponse, il y a un pont entre la pure pensée et les choses ; sinon, non. Dans cette forme généralisée, Platon utilise une sorte d'argument ontologique pour démontrer la réalité objective des idées. Mais personne avant Anselme n'avait formulé l'argumentation dans sa pureté logique nue. En gagnant en pureté, elle perd en plausibilité ; mais cela aussi est au crédit d'Anselme.

Une philosophie augustinienne

Pour le reste, la philosophie d'Anselme est principalement dérivée de Saint Augustin, de qui elle tient de nombreux éléments platoniciens. Il croit en les idées platoniciennes, desquelles il dérive une autre preuve de l'existence de Dieu. À l'aide d'arguments néoplatoniciens, il prétend démontrer non seulement Dieu, mais la Trinité. (On se rappelle que Plotin a aussi une Trinité, bien que ce ne soit pas une Trinité qu'un chrétien puisse accepter comme orthodoxe.)

Anselme considère la raison comme subordonnée à la foi. "Je crois afin de comprendre" dit-il. À la suite d'Augustin, il soutient que sans croyance il est impossible de comprendre. Dieu, dit-il, n'est pas seulement juste, il est la justice. On se rappelle que Jean Scot Erigène disait des choses comparables. L'origine commune est Platon.

Saint Anselme, comme ses prédécesseurs en théologie chrétienne, est dans la tradition platonicienne plutôt que dans la tradition aristotélicienne.

[Le premier millénaire en Europe occidentale a été principalement platonicien ; Aristote y était peu connu ; Aristote était connu en Orient ; et ce sont les Arabes qui vont l'amener en Occident.]

Pour cette raison, Anselme n'a pas les caractéristiques distinctives de la philosophie qu'on appelle la "scolastique" [qu'on va étudier un peu plus loin], qui culmina avec Thomas d'Aquin. On peut faire naître cette philosophie (la scolastique) avec Roscelin, qui était un contemporain d'Anselme, étant juste de 17 ans son cadet. Roscelin marque un nouveau départ et sera abordé dans le chapitre suivant.

[Tentons une présentation de la différence entre une approche platonicienne et une approche aristotélicienne/scolastique de Dieu, telle que cette différence existait au bas Moyen Âge, au XIIIe siècle :

-- dans l'approche platonicienne, ce qui est le plus important dans la création, ce sont les idées, qui appartiennent à un monde plus parfait, et ayant un caractère divin, que le monde dans lequel nous vivons, dont on peut dire (a) qu'il est imparfait et (b) que nous ne le percevons qu'indirectement à travers les sens. Mais notre intellect "éclairé par la divinité" nous permet d'accéder au monde des idées. Dieu, dans cette approche, est quelque chose comme "la plus grande idée". C'est pourquoi la "preuve de Saint Anselme" est plus platonicienne que scolastique. La divinité de Platon n'a rien à voir avec le Dieu ultérieur, dominateur, et castigateur des judéo-chrétiens (voir le Livre II partie 1) ; c'est une sorte de transe intellectuelle. Un certain mysticisme d'origine orphique baigne la pensée platonicienne. Le rapport direct à la divinité se retrouvera dans la Réforme.

-- dans l'approche aristotélicienne, on cherche à "démontrer" l'existence de Dieu, à l'aide d'arguments logiques, et d'un minimum aussi réduit que possible de références à la révélation. Aucun mysticisme dans la pensée scolastique influencée par Aristote, qui attache à l'inverse de l'importance à la "techno-structure" ecclésiastique. Dans la pensée aristotélicienne/scolastique, le Dieu dont on parle est le Dieu bon, mais aussi dominateur et castigateur des chrétiens. Les philosophes aristotéliciens/scolastiques sont pour la plupart des chiens de garde.

En bref, Platon et les chrétiens ne parlent pas du même Dieu, même si les chrétiens pendant 1000 ans se sont référés à Platon et au néoplatonisme (glissement depuis la pensée platonicienne essentiellement païenne, vers un Dieu qui nous crée, nous surveille, nous sanctionne) et non à Aristote qu'ils ne connaissaient quasiment pas.

Voilà aussi pourquoi il y a bcp de confusion dans l'idée divine chez les théologiens du IVe au XIe siècle, car le Dieu de Platon est en réalité un "Dieu païen", or les théologiens du IVe au XIe siècle étaient mis à contribution pour construire un Dieu justifiant la structure de l'Eglise catholique.

Le Dieu de Saint Thomas, appuyé sur les ratiocinations d'Aristote, conviendra beaucoup mieux à l'Eglise catholique, que le Dieu des néoplatoniciens, qui est encore essentiellement un concept intellectuel, et non un Dieu qui nous crée, nous surveille, et nous sanctionne, dont on a vu dans le Livre II partie 1 les origines juive (genèse, Bible), perse (Zoroastrisme, lutte entre le Bien et le Mal), et grecque (Orphisme, imperfection, au-delà orphique, Platonicisme).]

Quand on dit que la philosophie médiévale, jusqu'au 13e siècle, était principalement platonicienne, il faut se rappeler que Platon, sauf pour un fragment du Timée, n'était connu qu'indirectement de seconde ou de troisième main.

Jean Scot Erigène, par exemple, n'aurait pas pu soutenir les vues qui étaient les siennes sans Platon, mais la plus grande partie de ses connaissances sur Platon viennent du Pseudo-Denys. Les dates de ce dernier sont incertaines, mais il semble probable qu'il fut un disciple de Proclus le néoplatonicien. Il est probable, aussi, que Scot Erigène n'a jamais entendu parler de Proclus et n'a jamais lu une ligne de Plotin.

À part le Pseudo-Denys, l'autre source du platonisme au Moyen Âge était Boèce. Ce platonisme-là était à de nombreux égards différent de ce qu'un étudiant moderne peut apprendre des écrits de Platon lui-même. Il omettait presque tout ce qui n'avait pas de rapport direct avec la religion, et en philosophie religieuse il agrandissait et soulignait certains aspects aux dépens des autres.

[J'écris pour vous qui me lisez un siècle après que j'ai écrit. Car je voudrais, si vous êtes croyant, comme s'emploie encore à le faire une partie de ma famille, que vous connaissiez l'origine de votre croyance, et que vous conserviez malgré tout votre esprit critique et votre liberté. J'ai entretenu les meilleures relations avec certains ecclésiastiques, mais c'étaient des ecclésiastiques cultivés et intelligents qui connaissaient la philosophie autant que la religion -- des sortes de Renan qui auraient choisi de rester croyants.]

Ce changement de conception sur Platon est déjà visible chez Plotin. La connaissance d'Aristote était elle aussi fragmentaire, mais dans une autre direction : tout ce qu'on connaissait de lui jusqu'au 12e siècle était la traduction par Boèce des "Catégories" et de "De Emendatione".

Ainsi Aristote était considéré seulement comme un dialecticien, et Platon seulement comme un philosophe religieux et comme l'auteur de la théorie des idées.

Au cours de Moyen Âge tardif, ces deux conceptions partielles ont été progressivement amendées, particulièrement en ce qui concerne Aristote. Mais le processus, en ce qui concerne Platon, ne fut achevé qu'à la Renaissance.